企業のオンライン配信は、もはや“やればいい”時代ではありません。

視聴者は映像の質から企業の信頼性を無意識に判断しています。

もし配信に少しでも「素人感」が残っているなら、それはブランド価値を静かに損なっているサインかもしれません。

本記事では、企業配信の画作りがなぜブランドイメージに直結するのか、そしてプロ品質の配信に必要な要素をわかりやすく解説します。

オンライン配信のクオリティを見直したい企業担当者の方にとって、具体的なチェックポイントと改善のヒントになるはずです。

まず押さえるべき「企業のオンライン配信の現在地」

コロナ禍を経て、企業のウェビナーやオンラインイベント、オンライン配信は「特別なもの」から「当たり前」のもの、すなわち企業活動における標準施策になりました。

しかしその一方で、配信の質が「Web会議の延長」レベルに留まってしまっているケースが少なくありません。

配信担当者様からよく聞くのは、以下のようなニーズです。

配信を他社と差別化したい

一味違った“すごい配信”にしたい

皆様、内容はしっかり作り込んでいるものの、「差」をどこでつければ良いか、具体的な「画」をイメージできている担当者様は多くありません。

「どこにこだわれば“プロの画”になるのか?」を解像度高くイメージできている方は決して多くありません。

ここで言うオンライン配信とは、ウェビナーやオンラインイベント、決算説明会など、インターネット経由でリアルタイムに情報を届ける企業のライブ配信全般を指します。

配信の“素人感”チェックリスト

もし、あなたの会社のライブ配信が以下に一つでも当てはまるなら、注意が必要です。

- 演者の顔が暗い、またはテカっている

- 音声がこもる、反響する、ノイズが入る

- 背景が雑然としている、不自然なバーチャル背景を使っている

- カメラ目線が合っていない

- 画面が単調(登壇者の顔とスライドだけ)

「内容は良いはずなのに、なぜか視聴者が離脱する」「期待したほど商談につながらない」

その原因は、あなたが思っている以上に、配信の「見た目」から無意識に伝わる「素人感=信頼感の欠如」にあるのかもしれません。

私たち映像制作のプロは、この「画作りの差」が、知らず知らずのうちに企業のブランド価値に影響を与えてしまう現実を日々痛感しています。

なぜ「画作り」が企業ブランドを左右するのか?

心理学的にも、コミュニケーションにおいて視覚情報は非常に重要です。

視聴者は、登壇者が話す「内容」と同じくらい、もしくはそれ以上に「見た目(画作り)」から多くの非言語的な情報を受け取っています。

言うまでもなく、コミュニケーションにおいては視覚情報が優位であり、ウェビナーや配信では、その傾向はさらに強まります。

素人感のある映像が与える印象

例えば、室内灯のみの照明、ノイズ混じりの音声による「素人感のある画」は、視聴者にどう映るでしょうか。

「この会社、準備不足なのでは?」「製品やサービスも、この程度なのかな?」という不安感を与えてしまいます。

私自身、先進的なITソリューションを提供する企業のウェビナーが、PC内蔵カメラと思われる定点映像と、とってつけたような寄りのカメラ2台だけで運用されているのを見たとき、「こういうところにはコストをかけない会社なんだな」という印象を(残念ながら)持ってしまいました。

プロ品質の映像が与える印象

逆に、クリアな音声、演者の表情を捉えた明るい照明、洗練された背景による「プロ品質の画」はどうでしょう。

「すごい会社だ」「信頼できる」「この会社の製品なら期待できる」という安心感と信頼感を醸成します。

つまり、配信のクオリティ、すなわち「画作り」への投資は、単なる「見栄え」の問題ではありません。

それは、企業の「信頼」と「ブランド価値」を守るためのリスクマネジメントであり、未来へのブランド投資そのものなのです。

「配信品質=企業ブランドの鏡」ということです。

オンライン配信のクオリティを左右する4つのポイント

私たちコンテンツディレクターが、現場で「プロの画作り」のために何をコントロールしているのか。

その裏側にある、4つの決定的な違いをご紹介します。

1. 光を操る ―「照明」

配信で最も差がつきやすく、そして最もこだわりが見せにくい部分が「照明」です。

PC内蔵カメラの自動補正に頼った画は、顔が暗くなったり、逆にテカってしまったり、あるいは背景の窓からの逆光で表情が全く見えなくなったりといった問題が起こりやすく、強烈な“素人感”につながります。

私たちプロの仕事は、単に「明るくする」ことではありません。

演者の肌の色、その日の服装、そして何より「何を伝えたいか」という情熱に合わせて、光の角度・強さ・色温度をミリ単位で調整し、演者を最も魅力的に見せる照明を設計します。

実は配信品質で最も差が出るポイントが「照明」なのです。

私たちが目指すのは、「登壇者が最もイキイキと話しているように見える光」を作ること。

そのための照明設計が、演者の信頼感を何倍にも増幅させます。

2. 離脱率を左右する ―「音声」

「音声が聞き取りづらい」は、視聴者が配信から離脱する最大の理由の一つです。

PCマイクや会議用のスピーカーフォンは、室内の反響音(リバーブ)やエアコンのノイズなど不要な音まで拾ってしまい、視聴者に多大なストレスを与えます。

安価なマイクだと、こもったような音質に聴こえるものもあるので注意が必要です。

プロの現場では、最適なマイクを選定し、音響ミキサーが「声の美味しい部分」だけをクリアに届けます。

そして、こだわっているのは音質だけではありません。

「演者が『マイクのスイッチが入っているか』などを一切気にせず、スピーチに100%集中できる環境」を整えることです。

私たちは音響スタッフと密に連携し、マイクのON・OFFといった技術的な部分を完璧にコントロールします。

演者が技術的な不安から解放され、自身の言葉と情熱だけに集中できること。

その安心感が、結果として最高のパフォーマンスと「聞き取りやすい音声」につながるのです。

3. 企業世界観を表現する ―「背景・セット」

配信における背景は、その企業の世界観を伝える「第2の顔」です。

雑然としたオフィス、殺風景な白い壁、あるいは髪や輪郭が不自然に消えてしまうチープなバーチャル背景は、視聴者の没入感を奪ってしまいます。

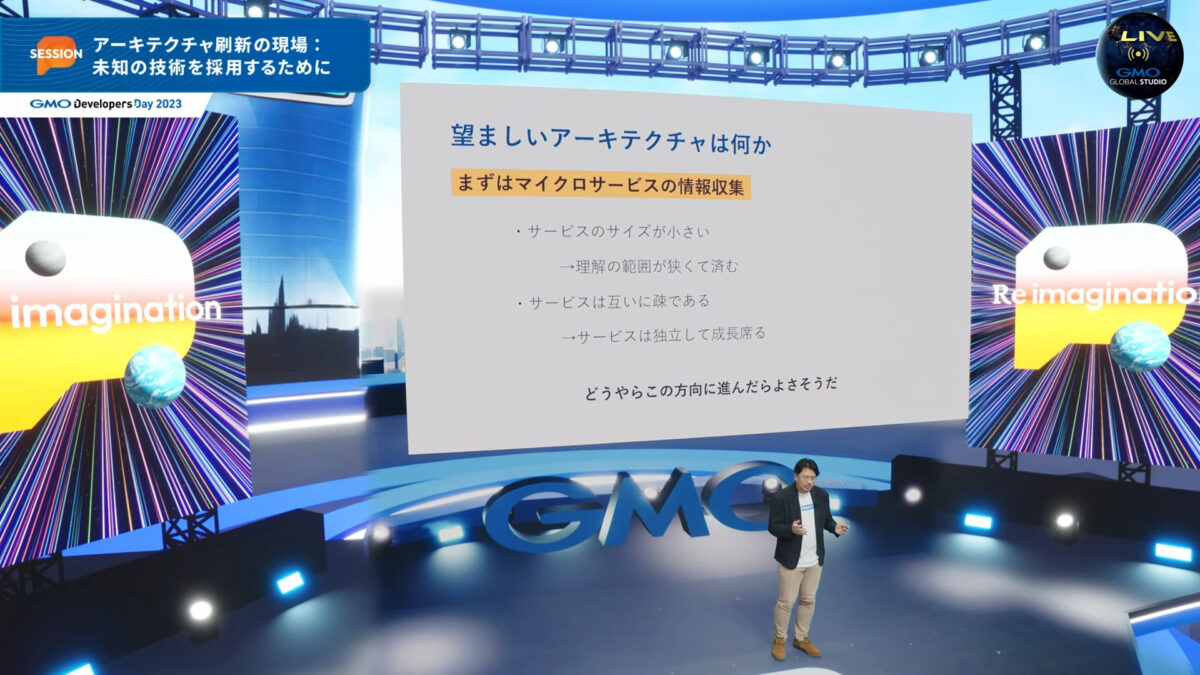

GMOグローバルスタジオでは、いわゆる「グリーンバック合成(CG)」を使わず、それを遥かに凌駕する、約500インチの「高精細LEDディスプレイ」で背景を表現しています。

グリーンバックは、演者の服装に制約があり、複数のカメラで様々な角度から撮影すると一発で合成であることがバレます。

かといって、配信のたびに物理的な「美術セット」を組んでいては、莫大な費用と時間がかかります。

その点、LEDディスプレイは、美術セットでは不可能な壮大な都市の夜景や抽象的で先進的なグラフィックも、データ一つで即座に実現できます。

企業ロゴや新製品のビジュアルを映し出すのも容易です。

圧倒的なコストパフォーマンスと演出の自由度を両立し、企業の「世界観」を完璧に構築できる。

これが、私たちがLEDディスプレイを常設している理由の一つです。

4. 画に“ストーリー”を生む ―「カメラワーク × スイッチング」

PCカメラの固定アングルで1時間。

これは、視聴者にとって苦痛以外の何物でもありません。

プロの配信では、複数のカメラを使い、話の展開やテンションに合わせて「画」を切り替えるスイッチングをすることで、視覚的な緩急を生み出します。

重要なのは、これを「機械的に」切り替えないことです。

複数のカメラでカットが変わることで、視聴者の集中力は確かに持続します。

しかし、私たちは、ただ交互に切り替えているわけではありません。

演者の話す内容、声のトーン、熱量を感じ取り、「ここは新情報の提示だから、ローアングルで期待感を高めよう」「ここは重要なメッセージだから、表情の『寄り』を長く見せよう」と、その場で最も効果的なアングルを探ります。

台本には書ききれない、ディレクターとカメラマン、スイッチャーの協力による「真剣勝負」です。

このライブ感が、視聴者を飽きさせない「プロの画作り」の神髄です。

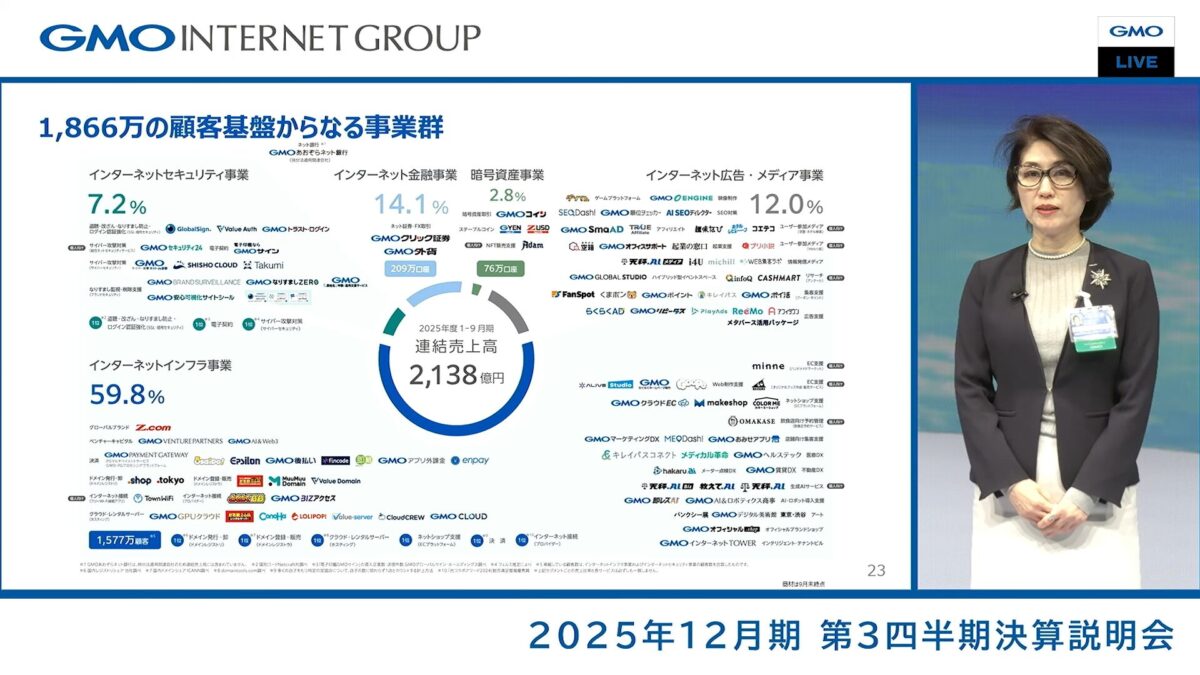

事例:GMOグローバルスタジオが実現した「ブランドを高める画作り」

Before:抱えていた課題

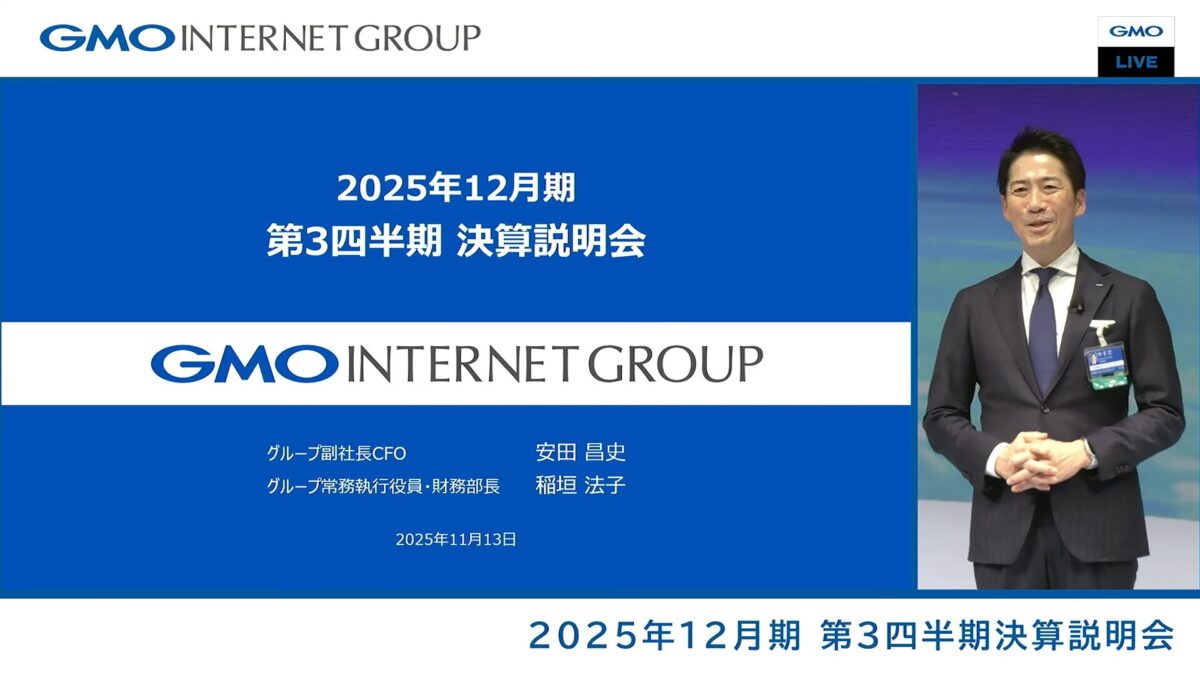

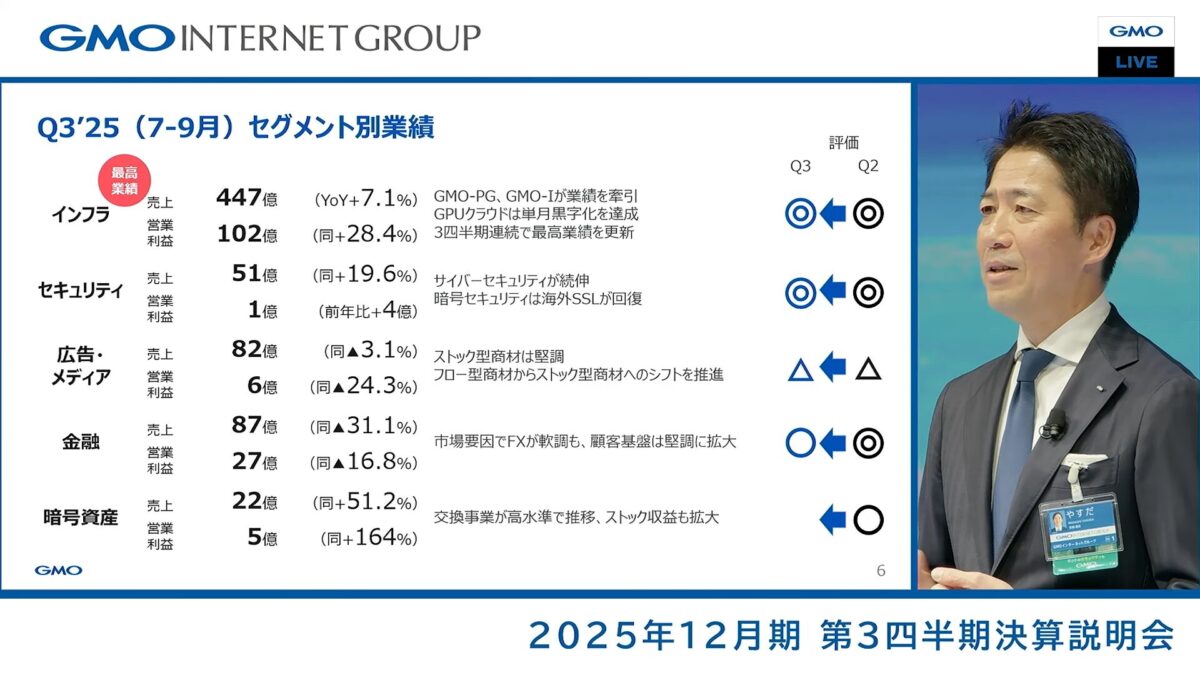

GMOインターネットグループでは、オンライン決算説明会を内製化するにあたり、配信の専門知識やスキルがないIR担当者は大きな不安を抱えていました。

トラブルのリスクはもちろんのこと、精神的なプレッシャーもかかります。

まさに “プロではない社内スタッフで運営するには限界がある” というのが、配信の「質」と「運用」における深刻な課題でした。

After:GMOグローバルスタジオが提供したソリューション

この課題を、GMOグローバルスタジオはIRに求められるプロの「画作り」で解決しました。

担当者は “投資家様はライブ配信で、資料や数字だけでは伝わらない登壇者の熱量や、経営陣の戦略に対する本気度、確信度を感じ取りたいという思いがある” と分析しており、”映像や音声のクオリティが高い環境で、登壇者の表情や声のトーンを正確に届けることが重要” と語ります。

当スタジオでは、XRを活用したバーチャル空間で他社との差別化を図りました。

“圧巻だった”と担当者も語る、床と背面の大型LEDスクリーンをフル活用した「画作り」に加え、”シナリオや視聴者数をリアルタイムで確認できるモニター” も用意しました。

「誰に向けて話しているかが明確になることで、登壇者の熱量にもつながる」と、登壇者のパフォーマンスを最大化するこだわりも評価いただきました。

Result:主催者からの声

担当者からは “手作業で行っていた頃と比べて、効率も質も格段に向上しました” と、具体的な成果のお言葉をいただきました。

また、”設備と体制が整った環境であれば、不安を軽減しながら、視聴者に安心感と信頼を届けることができると実感しました” という担当者の言葉が、プロの「画作り」がもたらす本質的な価値、すなわち信頼を物語っています。

企業のオンライン配信は「配信できれば良い」時代ではない

多くの企業が「オンライン配信のクオリティ(品質)をどう高めれば良いのか?」という課題を抱えていますが、その答えは特殊なテクニックではなく、本記事で紹介した4つのポイントをどれだけ丁寧に設計できるかにあります。

視聴者の目は、日々肥えています。

もはや「素人感」のある配信は、「手作り感があって良い」と好意的に見られることはなく、単なる「準備不足の会社」というネガティブな印象を与えるリスクにしかなりません。

コンテンツディレクターとして、あえて警鐘を鳴らします。

「配信できれば良い」という時代は、終わりました。

あなたの会社の次の配信は、ブランド価値を高める「投資」にしますか?

それとも、ブランド価値を毀損する「リスク」のまま、放置しますか?

配信の「画作り」や「クオリティ」に少しでも課題を感じているなら、ぜひ一度、私たちプロのディレクターにご相談ください。あなたの会社の「伝えたいこと」を、最高の「画」にして届けます。