企業イベントの中でも、オンラインとリアルを融合させたハイブリッド表彰式は、いま多くの企業が注目しています。

しかし、限られた人員でスムーズに運営するには、時間設計・演出・配信のすべてを最適化する必要があります。

その実践モデルとなったのが、GMOインターネットグループが毎年開催する「GMOアワード」。

本記事は、その制作過程を紹介する「GMOアワードの作り方」シリーズの最終回です。

第一弾ではハイブリッド表彰式の演出・配信設計の裏側、第二弾ではAIを活用した台本制作の効率化を紹介しました。

最終回となる今回は、少人数で多くのパートナー(社員)を満足させる運営オペレーションの裏側をお届けします。

ポイント①:2人のディレクター体制で守った「時間とテンポ」

GMOアワードには8,000人を超えるパートナーが90分の授賞式に参加します。

つまり、1人あたり90分×8,000人=約720,000分(12,000時間)をお預かりしている計算です。

必要以上に時間を奪ってもいけないし、かと言って進行が単調になりすぎると飽きてしまいます。

時間を超過させず、飽きさせないテンポを維持するために掲げたテーマが、「徹底した時間管理とテンポの良い進行」でした。

その要となったのが、進行ディレクター(進行D)とフロアディレクター(フロアD)による2名による明確な役割分担です。

進行ディレクターの役割

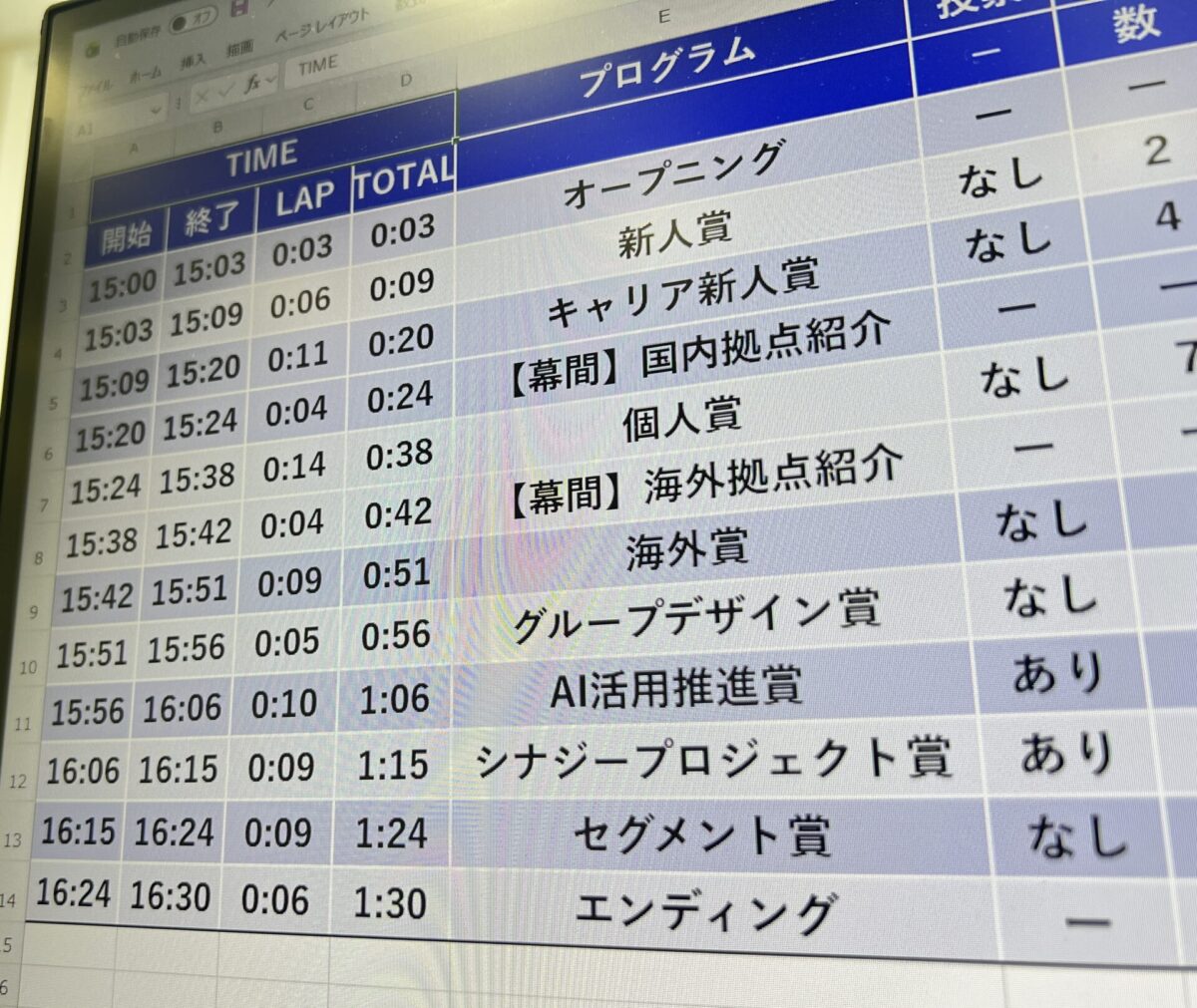

進行ディレクターはスタジオサブ(調整室)で配信機材・台本・CueSheet(キューシート)を統括し、1秒単位で進行状況を監視します。

CueSheet(キューシート)とは

イベント進行のタイミング・映像切替・音出し・登壇などを秒単位で整理した進行表のこと。

各担当者がこのシートをもとに動くことで、複数の演出や配信が正確に同期することができます。

1秒単位で各コーナーの押し・巻きを把握し、必要オペレーションを映像・音声・テロップの各担当者に指示を出していきます。

GMOアワードの司会者や登壇者は全員がパートナーであり、プロの出演者ではありません。

そのため、進行ディレクターは先々の動きを想定して、できる限り速やかに関係者に必要な情報を共有し、対処していく迅速な判断力とコミュニケーション能力が求められます。

フロアディレクターの役割

フロアディレクターはステージ上で登壇者の出ハケ、MCとの掛け合い、会場全体の温度感を演出します。

会場でしか出せない“熱”を守るため、進行ディレクターとは別の視点で関係者に指示を出します。

フロアディレクターという名前ですが、立場としてはイベントにおける「舞台監督」の役割であり、テンポと臨場感の両立に不可欠なポジションです。

進行ディレクター・フロアディレクター、この二人がコミュニケーションを取りながら連携することにより、配信でも会場でもテンポ良く、どこから視聴していても「今、何が起きているか」を伝えられる設計にしました。

この体制はアワード以外も様々なハイブリッドイベントにも応用可能な進行モデルです。

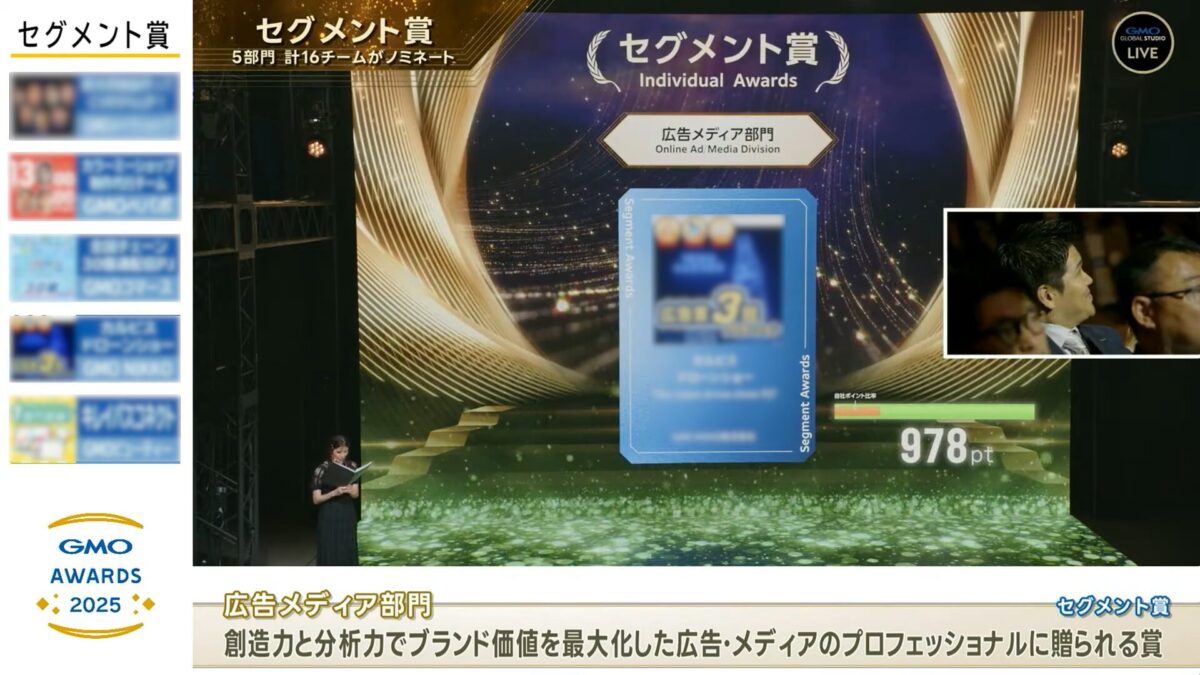

ポイント②:専任テロッパーがいてこそ成立した“テレビクオリティ”画面設計

GMOアワードでは、テレビ番組のようなL字画面デザインを採用しました。

受賞者の氏名・所属・受賞理由・審査コメントをリアルタイムで表示し、英語など多言語の字幕も同時に配信。

操作が複雑なため、専任テロッパーを配置しました。

テロッパーは進行ディレクター・フロアディレクターと密に連携し、CueSheet(キューシート)と同じタイミングでテロップを送出。

300を超えるキューと複数レイヤーを瞬時に切り替え、“秒単位”の画面制御を実現しました。

その結果、テレビ中継さながらの高精度な画面演出を実現させ、オンライン視聴者にも“会場とは一味違う体験”を届けました。

ポイント③:時間構成を作る──台本づくりと運営設計の技術

テレビであれば、プロのアナウンサーを進行に据えることで、仮に出演者の発言時間が予定より伸びてもうまく捌くことで調整できますし、VTRなどを間に挟むことで、ある程度間隔を調整することができます。

しかし、前述の通り、GMOアワードは参加者・運営・司会など、グループのパートナー自身で運営しているイベントです。

プロフェッショナルではない分、即興対応には限界があります。

そのため、前年実績をもとに「登壇~降壇までの平均時間」「拍手や余韻の時間」「コメントの長さ」を分析。

台本段階で各パートの時間を正確に算出し、リハーサルごとに微調整を重ねました。

時間構成をデータ分析に基づいて設計することで、プロでなくても高精度な進行が可能になります。

これは“経験知”から“再現可能な仕組み”へ進化させるための第一歩です。

その結果、当日は予定時刻通りに終了。

各スタッフとの連携を通して、「熱量を削がずに時間を守る運営」を実現しました。

あえて仕掛けたリスク:ロボットMC/VTRなし進行への挑戦

ロボットMC「ひとみん」

毎年、新鮮な驚きがないとパートナーには興味を持ってもらえません。

そのため今回は、GMO AI&ロボティクス商事株式会社のヒューマノイドロボット、「Unitee・G1(通称:ひとみん)」をサブMCとして起用。

投票の呼びかけコメントやトロフィーの運搬など、単なる演出以上の役割を担いました。

リスクを伴いつつも、ロボットがステージに自然に溶け込むことでイベント進行において欠かせない盛り上げ役としての役割と“未来感”のある進行を実現しました。

タイミングや操作方法など一定のリスクを抱えつつも「前例のない新しい挑戦」としてロボットのサブMC起用を決断しました。

VTRなし進行の挑戦

今回、あえてVTRを一切使用せず、リアルで間を作る構成に挑戦。

CueSheet(キューシート)には「巻き」「押し」の切り替え基準を記載し、状況に応じてコメント拾いや短縮を判断しました。

固定尺がない中でも、時間とクオリティを両立させた運営設計が功を奏しました。

テクノロジーを取り入れつつも、あえて“生”の演出を残すことで、ハイブリッドイベントならではの臨場感を作ることができます。

まとめ:時間を操る運営が、リアルも配信も“つながる場”を作る

ハイブリッドイベントの本質は、リアルとオンラインが同じ時間軸を共有できること。

GMOアワード2025では、2人のディレクター体制、専任テロッパー、ロボットMC、VTRなし構成といった工夫により、限られた人数でも高品質な“つながる体験”を生み出しました。

これからもGMOグローバルスタジオは、時間設計・演出設計の技術を磨き、

より多くのみなさまに「熱量を共有できる、つながる場」を提供していきます。