本記事は「GMOアワードの作り方」シリーズ第2弾。

第1弾では、ハイブリッド表彰式の演出や配信設計の裏側を紹介しました。

今回はその続編として、生成AIを活用した台本・テロップ制作の効率化と品質維持の実践プロセスをお届けします。

「AIでアワードの台本を作るなんて本当に可能なの?」と思う方もいるかもしれません。

実際、GMOアワード2025ではChatGPTを中心にAIワークフローを構築し、人の手による台本・テロップ制作を約3分の1の時間で完了させました。

この記事では、そのプロセスと成果、そしてAI活用のポイントを詳しく紹介します。

はじめに:「セリフも全部、手で書いています」からの脱却

社内アワードのような大規模イベントでは、事前準備の資料量が膨大です。

中でも進行台本やテロップ(紹介文・所属・コメントなど)の作成は、表彰の根幹を支える重要な工程。

90分規模のイベントともなれば、その作業量は相当なものになります。

限られた人員でクオリティを維持しようとすれば、どうしても長時間労働になりがちです。

そこでGMOアワードでは、生成AI(主にChatGPT)を活用し、構成台本とテロップ制作を大幅に効率化しました。

結果として品質を落とすことなく、従来の約3分の1の時間で作業を完了することができました。

ここでは、そのワークフローと工夫を具体的に解説します。

生成AIで「台本をゼロから書かない」制作ワークフローとは?

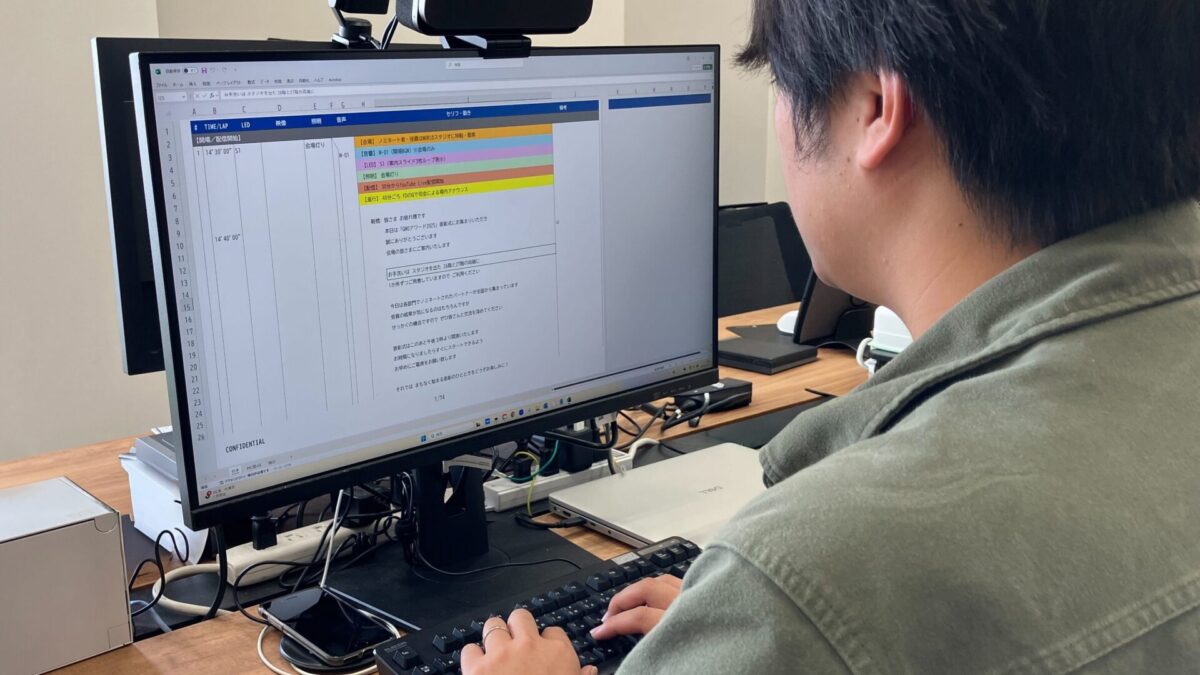

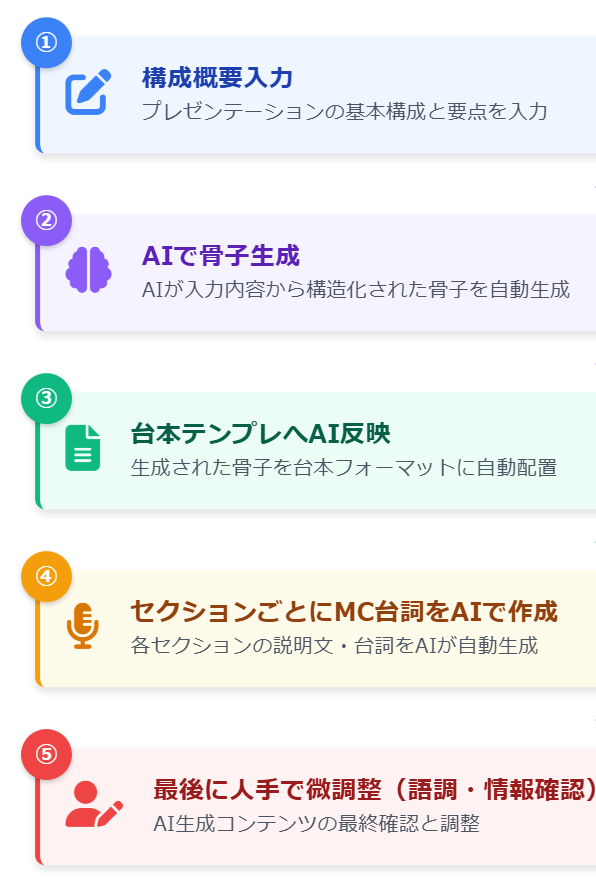

最初に取り組んだのは、司会台本(MCスクリプト)と構成の初稿生成です。

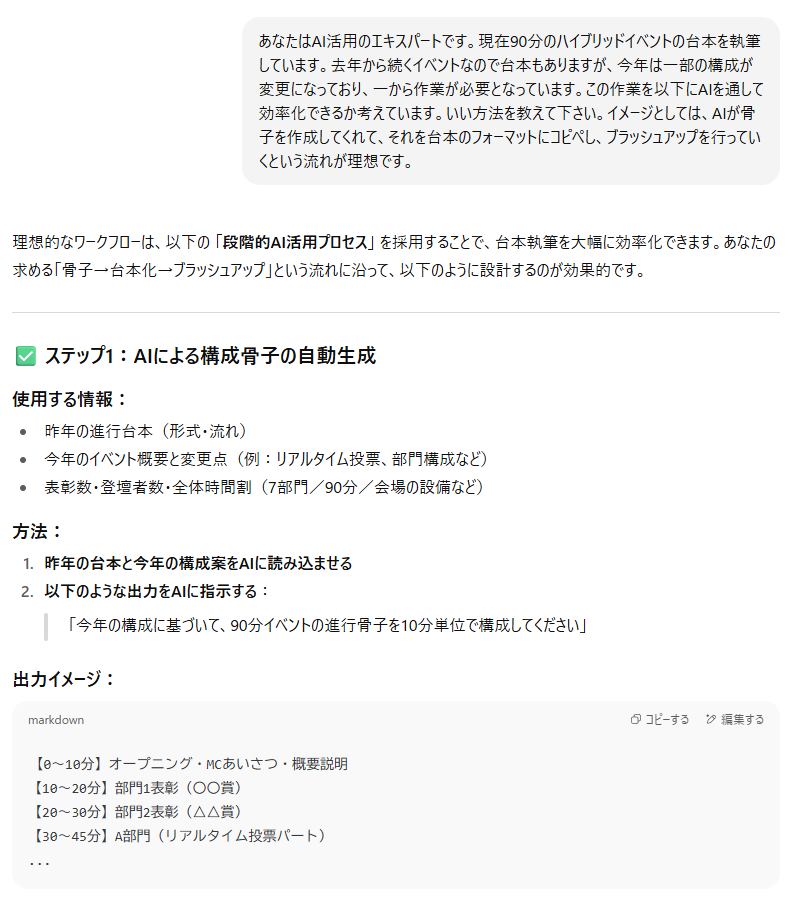

筆者自身もAI活用を学びながらの挑戦だったため、まずはChatGPTに率直に質問することから始めました。

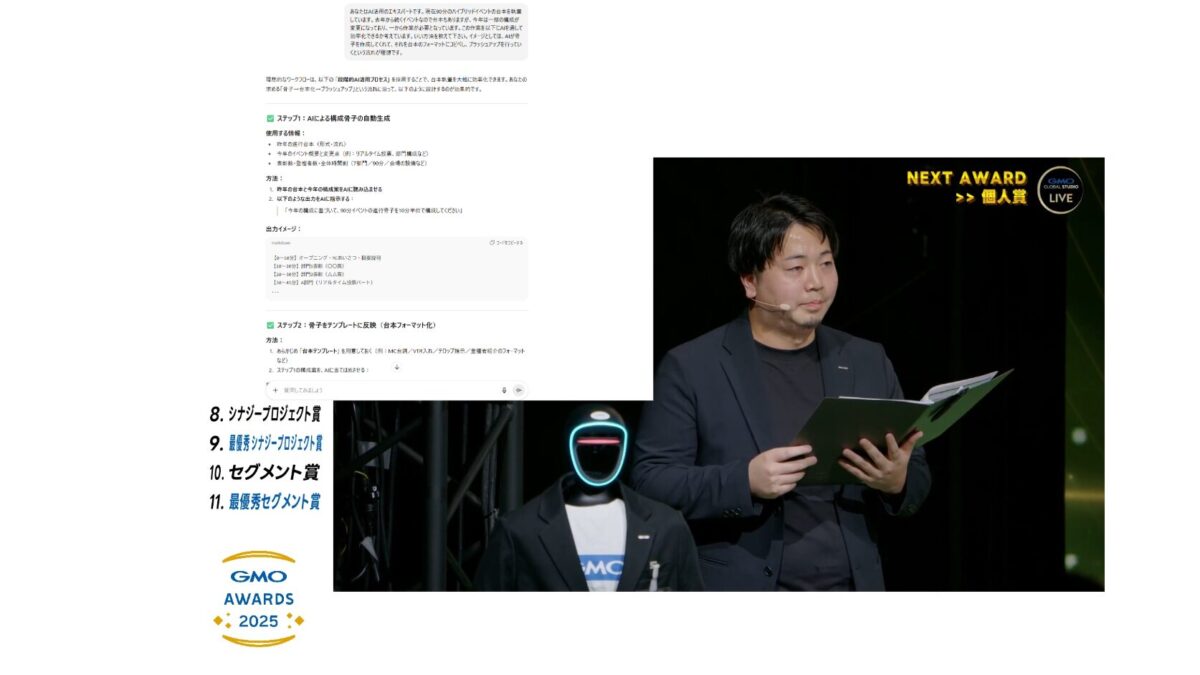

実際にChatGPTに指示したプロンプト

あなたはAI活用のエキスパートです。

現在90分のハイブリッドイベントの台本を執筆しています。去年から続くイベントなので台本もありますが、今年は一部の構成が変更になっており、一から作業が必要となっています。

この作業をいかにAIを通して効率化できるか考えています。いい方法を教えて下さい。

イメージとしては、AIが骨子を作成してくれて、それを台本のフォーマットにコピペし、ブラッシュアップを行っていくという流れが理想です

ChatGPTはすぐに実践的な方法を提示してくれ、その提案をベースに台本制作を進めました。

これだけでスラスラと方法を提案してくれるAIは本当にすごいですよね。

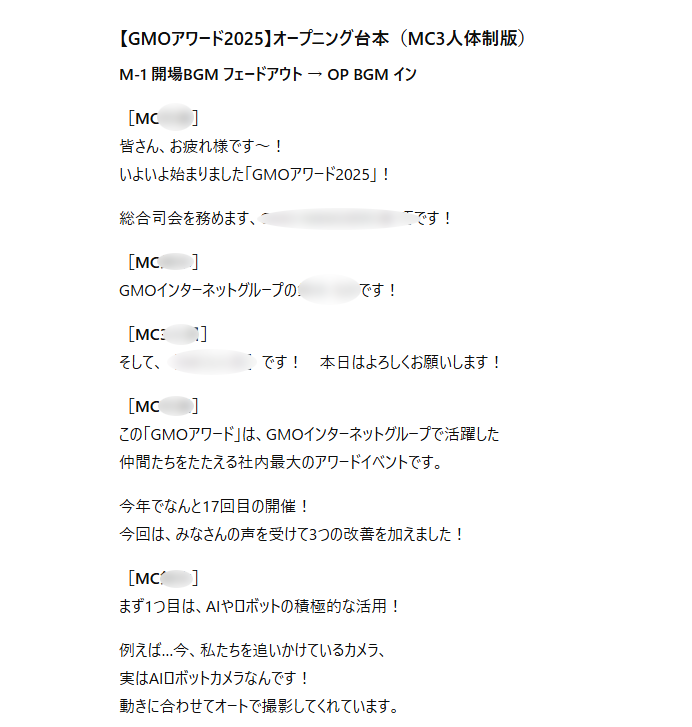

AIを活用して初稿制作

GMOアワードでは、表彰対象者やシーンごとに定型化されたセリフパターンがあるため、過去の台本と今年の構成案をAIにインプットし、ChatGPTで初稿を自動生成する仕組みを構築しました。

生成された文章は、思っていた以上の完成度!

実際、ほとんど手直しを加える必要はありませんでした!

特に効果が大きかったのは、「海外賞」の発表シーンです。

この賞は英語進行となるため、台本も英語で用意する必要があります。

AIがなければ誰かに翻訳を依頼していたところですが、AIの力を借りることで違和感のない文章を短時間で生成することができました。

結果、60ページ以上に及ぶ詳細な台本を、想定していた工数の3分の1程度で終わらせることができました。

少ない人数の中で、これは大きな収穫でした。

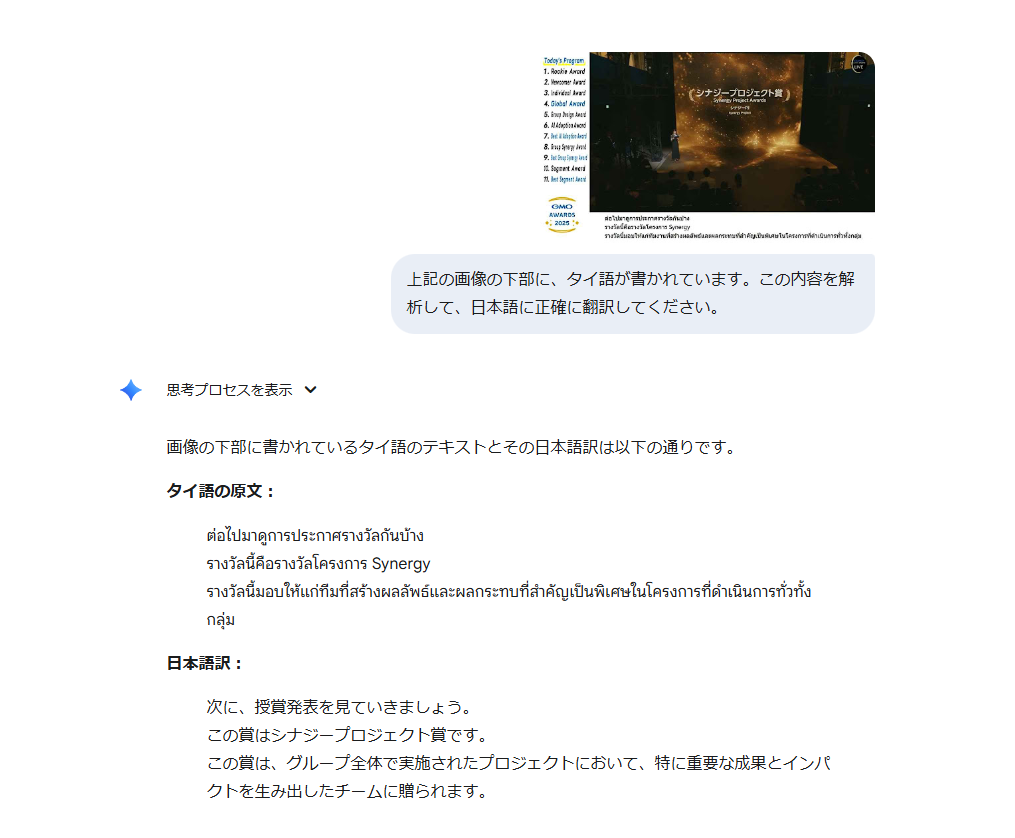

英語・ベトナム語・タイ語対応もAIでカバー

GMOアワードは、全世界のGMOインターネットグループのパートナーが表彰対象となるため、配信は日本語・英語・タイ語・ベトナム語の4言語対応が必要です。

ここでもAIが大活躍しました。

GMOグローバルスタジオでは、ポケトーク社のリアルタイム翻訳システムを導入しています。

配信音声をリアルタイムで翻訳し、生成されたテキストを各言語のライブ配信画面に直接表示しています。

更に、翻訳されたテキストをAIで自動読み上げさせています。

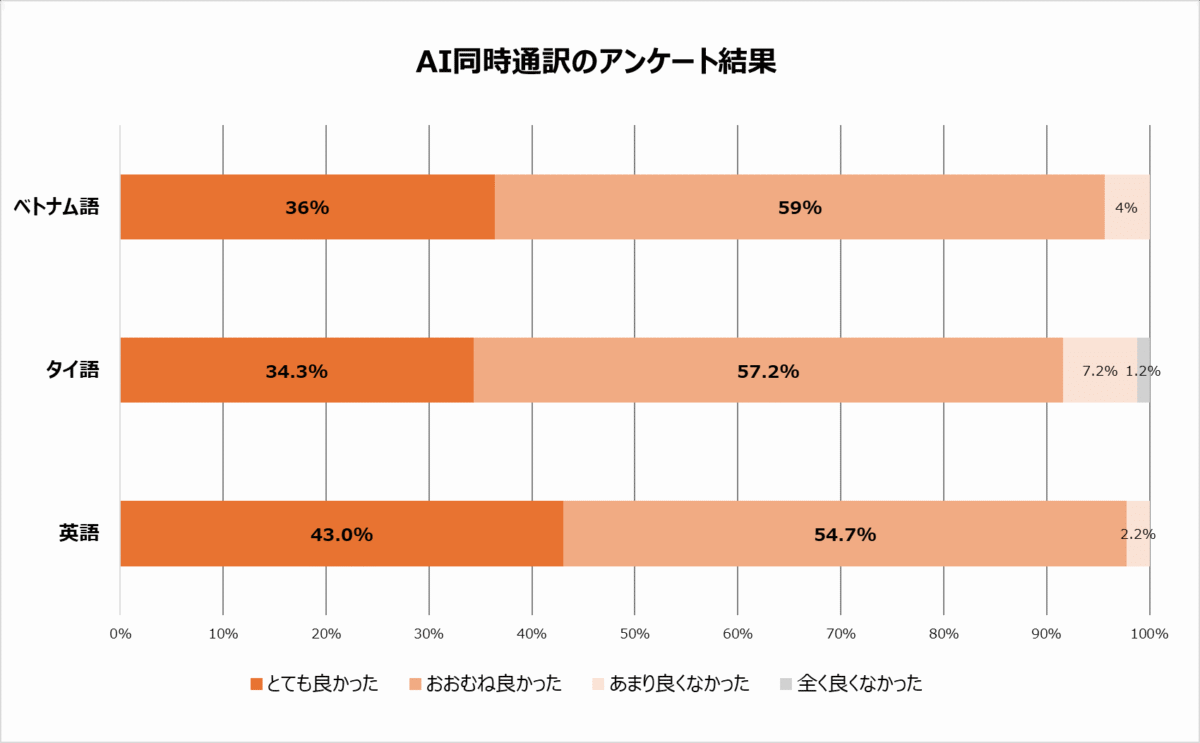

AIが生成した日本語テキストの精度は非常に高く、それを基にした英語翻訳も自然。

さらにタイ語やベトナム語もAI検証の結果、ほぼ完璧な翻訳精度を実現しました。

この仕組みにより、海外のパートナーともリアルタイムで受賞の喜びを共有できるようになりました。

言語の壁を越えた一体感のある表彰式の実現に、AIは大きく貢献しています。

生成AI活用で得られた3つの成果

GMOアワード2025でのAI活用は、単なる「効率化ツールの導入」ではなく、表彰式そのものの設計思想を変える取り組みでした。

生成AIの導入によって得られた主な成果は、次の3点です。

①台本制作工数を約3分の1に短縮

ChatGPTを活用して構成骨子やセリフの初稿を生成することで、これまで手作業だった下書き工程を大幅に削減。

人はブラッシュアップや演出確認といった“人にしかできない作業”に集中できるようになり、制作期間はおよそ3分の1に短縮されました。

②多言語対応によるグローバル配信の実現

日本語・英語・タイ語・ベトナム語の4言語でリアルタイム翻訳と字幕表示を実現。

生成AIとポケトーク翻訳システムを組み合わせることで、海外パートナーも母国語で受賞の瞬間を共有できるようになりました。

③ AIと人が協働する制作体制の確立

AIが情報整理や初稿作成を担い、人が演出意図や感情表現を補う──そんな「共創型ワークフロー」が社内に根づき始めました。

単なる自動化ではなく、人の創造性を最大化するためのAI活用にシフトしたことが、最大の成果といえます。

これらの成果は、生成AIを“便利なツール”としてではなく、制作現場の新たなパートナーとして位置づけた結果でもあります。

人とAIがそれぞれの得意分野を補い合うことで、質とスピードの両立が可能になりました。

まとめ:AIで時間を浮かせて、人が“考える”ことに集中する

GMOアワード2025では、生成AIを活用して台本とテロップ制作を自動化・効率化することで、「人がやらなくてもいい作業」を減らし、「人にしかできない判断や演出」に集中する環境を整えました。

AI導入の目的は、単なる作業削減ではありません。

むしろ、AIを“共創パートナー”として迎え入れることで、人がより創造的に働ける土壌をつくることにあります。

時間を浮かせた分だけ、アイデアに向き合い、表現を磨き、想いを伝える余白が生まれる──それこそが、生成AIがもたらす本当の価値です。

イベント運営の現場でも、AIはすでに実践的なツールになりつつあります。

特別な知識がなくても、過去の台本やデータを活かして、より良い形を生み出せる時代。

“AIが人の代わりをする”のではなく、“AIが人の創造を支える”。

その変化の先に、新しい表彰式の形、新しい働き方の文化が見えてきます。

次回の第3弾では、当日の裏側に迫りながら、150人規模の現場運営をどう仕組みで支えたかをご紹介します。お楽しみに!