「どうすれば、より多くの人に自社の魅力を効果的に伝えられるのか?」

そんな課題を抱える広報・マーケティング担当者にとって、PRイベント(広報イベント)は非常に強力な施策です。

ブランドの認知拡大、ファンとの関係構築、メディア露出の強化など、多方面で成果を生み出すPRイベント。

本記事では、PRイベント(記者会見・新商品発表会・展示会・ファンミーティング・決算説明会)のやり方と成功事例を運営ポイントとあわせて詳しく解説します。

PRイベントとは|得られる効果と活用シーン

PRイベントとは、企業や団体が自社の商品・サービス・理念などを社会に広く伝えるために行う広報活動の一環です。

企業活動の中でも「直接的にブランド体験を設計できる手段」として、マーケティング戦略上でも重要な位置づけになっています。

一般的には、プレスカンファレンスや新商品発表会、展示会、ファンミーティングなどの形で実施され、対象となるステークホルダー(消費者、報道関係者、投資家など)に対し、強い印象と記憶を残すことが目的です。

これにより情報の伝達だけでなく、企業やブランドの価値観や姿勢、将来性までも含めた「体験」を届けることができます。

公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会の調査では、PR業界の2022年度売上推計が約1,479億円と、前回比+約33%の伸長。

コロナ禍からの回復を超え、市場そのものが拡大しています。

PR業全体の売上高(2022年度)は推計で約1,479億円となり、前回調査の約1,111億円を大きく上回る結果となりました。

「2023年 PR業実態調査」(公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会)(https://prsj.or.jp/shiraberu/2023_pr_industry_investigation_report/)(2025年10月7日に利用)

前回から約368億円、約33ポイント伸びており、コロナ禍によるダメージから回復し、PR市場が拡大傾向にあることを示しています。

ちなみに、コロナ禍以前の前々回調査(2019年実施)との比較では14.7%の伸びとなっています。

PRイベントの種類

プレスカンファレンス

プレスカンファレンスは、企業や団体がメディアに向けて公式発表を行う場として広く活用されています。

特に新製品・新サービスのリリースや組織改編、経営方針の変更など、パブリックな関心が高い内容が対象となります。

会場はホテルや本社、またはオンライン配信など多様ですが、共通するポイントは「正確で信頼性の高い情報発信」を担保することです。

報道関係者が情報を誤解なく伝えられるよう、質疑応答の時間やプレスキット(資料)の提供も重要です。

準備段階では、話す順序・登壇者の肩書き・ビジュアル資料の明確さなども細部まで設計が求められます。

また、招待リストの選定や、報道後のフォロー(掲載記事の共有・感謝メール送付)までを含めた対応が、メディアリレーション構築の鍵になります。

新商品発表会

新商品発表会は、企業が自信を持って送り出す新製品・新サービスを、メディアや関係者、そして顧客へ披露する場です。

単なる商品説明会にとどまらず、ブランドの哲学やストーリーを「体験」として届けることで、感情的な共鳴を狙います。

スティーブ・ジョブズが行ったiPhone発表会のように、演出・ストーリーテリング・ビジュアルの使い方が鍵を握ります。

加えて、SNSでの同時配信やUGC(ユーザー生成コンテンツ)誘導を事前に設計することで、リアル会場以外の広がりも作ることができます。

現在ではAR/VR技術を取り入れた発表会や、ライブ配信を通じて世界中の視聴者に同時訴求する形式も主流となっており、「商品 × 体験 × 拡散性」の三軸で設計するのが理想です。

展示会

展示会は、業界団体主催のイベントや、自社単独の展示型イベントとして開催される形式で、特にBtoB業界においては非常に高い有効性を持っています。

新規顧客との出会いだけでなく、既存顧客との信頼構築、競合調査の場としても重宝されます。

出展の際は、単に製品を並べるだけでなく、「課題を解決するソリューション」として訴求する設計が求められます。

来場者動線の設計、スタッフの接客トーク、ノベルティやリーフレットの工夫など、細かな要素の積み重ねが成果に直結します。

また、リード管理システム(CRM)の活用で、会期後の商談化まで一貫して設計できるとより効果的です。

ファンミーティング

ファンミーティングは、ブランドや商品に深い愛着を持つファンと直接対話する貴重な機会です。

BtoC企業だけでなく、近年ではBtoB企業やIT業界でもユーザーイベントとして導入されています。

重要なのは「顧客を参加者でなく、仲間・共創者として迎える設計」です。

企業の裏話や開発秘話を共有したり、先行体験を提供することで、エンゲージメントは飛躍的に向上します。

SNSでの拡散を期待するなら、イベントハッシュタグの設計やSNSキャンペーンとの連動が有効です。

また、リアル会場だけでなくZoomやYouTube Liveを活用した「ファン参加型のオンラインイベント」も普及し、コストと効果のバランスが取りやすくなっています。

決算説明会

決算説明会は、主に上場企業が投資家やメディアに対して業績報告を行うために実施します。

会場での開催だけでなく、オンライン配信やオンデマンドアーカイブ化が当たり前になりつつあり、IR活動においてもPRイベントとしての要素が強まっています。

注目すべきは「情報の透明性とタイムリーな発信」

特に海外投資家が多い場合には、英語対応や字幕なども重要です。また、Q&Aセッションでの回答内容は、企業の信頼度を大きく左右します。

発表資料の視認性、話す順序、代表者のメディア慣れも求められるため、プレゼン研修やメディアトレーニングの事前実施が推奨されます。

PRイベントの目的

ブランド認知度の向上

PRイベントは、多くの人にブランドの存在を知ってもらうための最もダイレクトな手段です。

従来の広告と異なり、リアルな体験を通じてブランドに触れてもらえるため、印象の定着率が高く、記憶にも残りやすくなります。

たとえば、商品のデモンストレーションを行うことで、ただスペックを伝えるだけでなく、感情や使用シーンと結びつけた理解を促進できます。また、SNSとの連動によって、イベントに参加していない層にも認知を広げることが可能です。

ブランドの世界観を空間や演出で具現化することで、「ブランドを体験する」という行為自体がメッセージとなり、他社との差別化にもつながります。

情報リーチの増加

PRイベントは、情報の“波及力”を持つ重要な場でもあります。

メディアに取り上げられたり、SNSで拡散されたりすることで、当日の参加者以外にも大きな影響を及ぼします。

事前のプレスリリース配信やインフルエンサーの起用により、イベント情報の拡散を設計することが可能です。

また、YouTubeやInstagramでのライブ配信・ハイライト動画の投稿などを通じて、情報のリーチは爆発的に拡大します。

こうした施策により、企業メッセージはターゲット層だけでなく、潜在的な関心層にも届き、自然なかたちで認知を得られます。

商品やサービスの販売促進

実際に商品やサービスに触れてもらうことで、購入への心理的ハードルを下げる効果が期待できます。

特に高単価な商品や競合が多い領域においては、実体験を通じて価値を実感させることが、購買に直結するのです。

サンプル配布や体験コーナー、トライアル予約の受付など、販売促進を目的とした仕掛けをイベント内に設計することで、参加者との接点を「売上」につなげることができます。

さらに、イベント特典や限定価格の提供は購買意欲を高める有効な施策です。

イベント参加を「行動喚起のトリガー」にできれば、販促効果は非常に高くなります。

企業のイメージアップやブランディング強化

社会貢献や環境配慮など、企業が持つ価値観を可視化しやすいのもPRイベントの利点です。

言葉だけでは伝わりにくい理念や思いを、「体験」として設計することで、参加者に深い印象を残すことができます。

たとえば、サステナブル素材を使用したブース設営や、地域との共創をテーマにしたイベント設計は、企業の姿勢を強く印象づけます。

また、社員の顔が見える構成や、対話を促すコンテンツ設計を取り入れることで、透明性や親近感といったイメージを強化することも可能です。

認知度や理解度の向上

PRイベントは、難しい技術や複雑な情報を分かりやすく伝える「教育の場」としても有効です。特に新しい市場や革新的なサービスを展開する際は、まず理解を得ることが課題となるため、双方向性のあるイベントはその打開策となります。

デモ体験、インタラクティブコンテンツ、スタッフによる直接説明などを通じて、専門性の高い情報を咀嚼して提供できます。これにより、「知らなかった」から「納得した」へとステージを引き上げることができるのです。

企業とユーザーや社会とのつながりの深化

イベントは単なる宣伝ではなく、「企業と人」「企業と社会」をつなぐタッチポイントです。

ファンや顧客とリアルに接することで、SNSやウェブでは築けない感情的なつながりを作ることができます。

また、社会課題をテーマにしたイベントや、地域の文化とのコラボレーションなどを通じて、企業が社会の一員としてどう関わるかを示すことができ、企業と社会との距離感を縮める効果もあります。

PRイベント成功のポイント

ターゲットの明確化

イベントを成功させる第一歩は、誰に向けたイベントなのかを明確にすることです。

年齢、性別、職業、ライフスタイル、価値観などの属性をもとにターゲット像を具体的に描くことで、企画内容・メッセージ・告知方法がブレずに設計できます。

たとえば、20代のZ世代を対象にするなら、SNSでの拡散性を意識した演出や映えを意識したフォトスポット設置が効果的です。

一方、経営層や投資家を対象にするなら、実績データや信頼性のあるプレゼン資料が重要になります。

ターゲットにとって“価値のある体験”とは何かを起点に、イベント全体を設計する視点が不可欠です。

独自性のあるイベント内容の企画立案

イベントが記憶に残るかどうかは、「他とどう違うか」にかかっています。独自性を持たせるには、コンセプト設計・演出・ゲスト・体験設計のすべてで“その企業らしさ”を伝えることが重要です。

たとえば、伝統産業とITを掛け合わせた企業であれば、最新技術と職人技のコラボブースを作るなど、ユニークな切り口を提供できます。

他社事例の模倣に留まらず、自社の価値観・文化・ビジョンに根差した体験を作ることで、メディアや参加者の記憶に強く残るイベントになります。

情報拡散とメディアリレーション

イベント当日の様子を“どれだけ多くの人に届けられるか”も成功の鍵です。事前のメディア向け招待状送付や、プレスリリースのタイミング・内容を緻密に設計することが求められます。

SNS戦略も同様に重要です。ハッシュタグの事前設定、出演者・インフルエンサーによる事前投稿、来場者が投稿しやすいコンテンツ設計(フォトスポットや動画映えする演出)を仕込むことで、自然発生的な情報拡散が生まれます。

また、取材対応マニュアルや広報担当者の配置など、報道対応も丁寧に行うことで、継続的なメディア露出の機会にもつながります。

効果的な告知と集客

良いイベントも、認知されなければ意味がありません。

イベントのターゲットに合わせたチャネル戦略が重要です。

Z世代にはTikTokやInstagram広告、中高年層には新聞広告やテレビ露出、BtoBならLinkedIn広告や専門メディアなど、適切なチャネル選定が不可欠です。

さらに、公式WebページやLPに詳細情報を集約し、Google広告やSNS広告からの導線を確保することも集客効率を高めるポイントです。

参加申込のハードルを下げるため、登録フォームは簡潔に保つことも忘れずに。

効果測定とフィードバックの活用

イベントの成果を数値で把握し、次回施策に活かすことはPDCAを回す上で欠かせません。

来場者数やアンケート結果、SNSでのエンゲージメント、メディア露出数など多角的に測定します。

特に近年では、参加者の行動を可視化するために、QRコードによるチェックイン、行動トラッキング、ヒートマップ解析なども導入されつつあります。

イベント終了後のアンケートから得られる「期待値とのギャップ」分析は、次回以降の改善ポイントを明確にしてくれる重要な手がかりです。

PRイベントを実施する上で注意するポイント

コスト面

魅力的なイベントには一定のコストがかかりますが、むやみに予算をかけるだけでは効果は出ません。

重要なのは「費用対効果」の視点です。

限られた予算の中で最大限の成果を得るには、コンテンツ設計・集客戦略・機材や人員手配における優先順位付けが不可欠です。

無駄な出費を防ぐには、制作会社との緻密な事前見積りとリスクヘッジのための「予備枠設定」が重要です。

また、想定外のコスト(会場延長、雨天対応、感染症対策など)にも柔軟に対応できる予算構成が望ましいでしょう。

メディアアプローチ

メディア対応は、PRイベントの波及力を最大化する要です。

単に招待状を送るだけでなく、事前取材や事後フォローを含めた戦略的なメディア設計が求められます。

記者が取り上げたくなる視点(社会性・新規性・時事性など)を意識した情報提供や、掲載しやすい高解像度素材の提供、個別の記者への事前説明会なども有効です。

特に、「記者が動きやすい環境」をつくる工夫が露出率を左右します。

控室の設置、質疑応答の事前調整、当日スムーズな受付導線など、取材のしやすさを設計する視点も忘れてはなりません。

環境配慮 -サステナビリティイベントの企画-

近年のESG投資やSDGsへの注目に伴い、イベントにも環境配慮が強く求められています。

脱プラスチック、リサイクル可能な素材の使用、紙資源の削減など、具体的な行動が評価対象となります。

イベントの中にエコアクションを自然に組み込むことで、参加者にも環境意識の高いブランドとして認識されやすくなります。

例えば、ペーパーレス運営や再利用可能なディスプレイ、再生素材のノベルティなどが好例です。

今後ニーズが増えると思われる業務は、「SDGs/ESG投資関連コミュニケーション業務」61%を筆頭に、「オウンドメディアやソーシャルメディアの企画・運営」「インフルエンサーを活用したコミュニケーション」「動画の制作・プロモーション」「ダイバーシティ/インクルージョン関連コミュニケーション業務」までが5割台の高率。

「2023年 PR業実態調査」(公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会)(https://prsj.or.jp/shiraberu/2023_pr_industry_investigation_report/)(2025年10月7日に利用)

環境配慮は単なる義務ではなく、「企業姿勢の発信手段」として捉えることで、ブランド価値の向上にもつながります。

イベント運営面 -リスクと不確実性への対処-

イベントには常に「予期せぬ事態」がつきまといます。天候、機材トラブル、急な出演者キャンセル、感染症拡大など、さまざまなリスクを想定した運営体制が求められます。

そのためには、リスク管理マニュアルの整備、複数パターンのシナリオ設計、緊急連絡体制の構築が必須です。特にリアルイベントでは、来場者の安全を守るための動線設計や誘導スタッフの配置も忘れてはなりません。

不測の事態に対し、「どこまで備えているか」がイベント全体の信頼性と成功確率に直結します。

PRイベント成功事例

記者会見:正確性と話題性を両立した王道のPRイベント

株式会社ブルックス様が新たに立ち上げたECモール「ビオトピアマルシェ セレクトモール」の開業を記念して行われた記者会見は、PRイベントの王道を体現した好例です。

GMOグローバルスタジオを会場に、メディア関係者を招待。

ゲストとしてモデルの長谷川理恵氏が登壇し、ブランドの理念と世界観を「体験」として伝える演出が施されました。

進行の正確さ、写真映えを意識したステージ構成、プレス資料や取材対応など、報道向けイベントに必要な基本要素が極めて丁寧に設計されています。

その結果、多数のメディア露出と印象的なビジュアルが生成され、ブランド発信の確度と到達力を高めることに成功しました。

王道の記者会見は「正確性×写真性×話題性」をいかに両立させるかが鍵です。

基礎設計を徹底することで、メディア露出の最大化とブランド信頼の醸成が可能になります。

インターネット配信:新製品発表をファンと共に盛り上げた発信型イベント

エンターテインメント企業株式会社Rejet様による新作タイトル発表イベントは、「インターネット配信×PRイベント」の成功事例です。

GMOグローバルスタジオからYouTube Liveを通じて全世界に向けて生配信。

XR技術を駆使した演出で、まるでライブステージにいるかのような臨場感を実現しました。

登壇した声優陣のトークやサプライズ発表がSNS上でも瞬時に拡散し、リアルタイムでファンと企業が一体となる高揚感を生み出しました。

このイベントは、プレスリリースや報道媒体だけでなく、一般ユーザーにも直接情報を届ける「デジタル発表会」の強みを最大限に活かした構成です。

配信後には関連ハッシュタグがトレンド入りし、ニュースサイトでも複数記事として取り上げられました。

配信型PRイベントは「リアルタイム性×参加体験×波及設計」がカギです。

演出クオリティとSNS戦略を両立することで、ファン参加型の“話題化するPR”を実現できます。

ファンミーティング:共体験を通じてブランド価値を高めたイベント

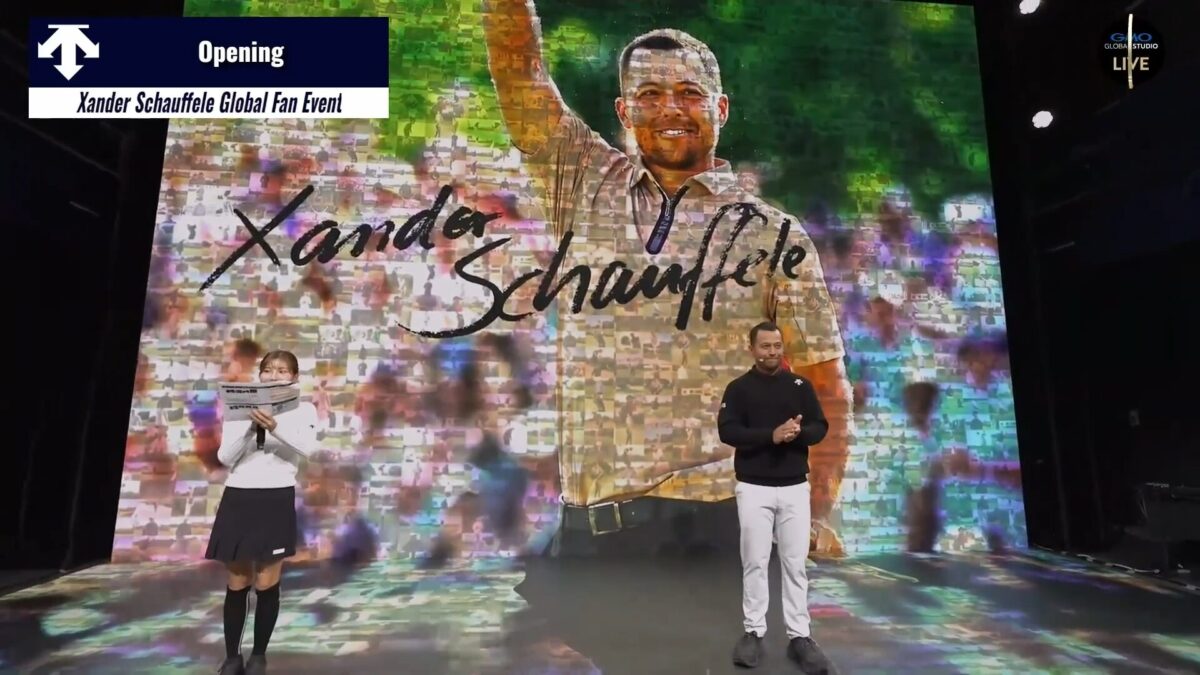

デサントジャパン株式会社様が開催したこのイベントは、ファンミーティングの形式を取りながら、同時にブランドのPR効果を最大化した好例です。

GMOグローバルスタジオでのリアル会場とオンライン配信を組み合わせ、トップアスリートであるザンダー・シャウフェレ選手を招いた特別な体験型イベントを構築。

リアル会場ではブランド哲学を体現した展示やセッションを行い、オンラインではその熱量をリアルタイムで共有しました。

参加者はブランドの姿勢を「体験」として感じ取り、SNS上でも多数のポジティブな発信が生まれました。

結果として、単なるファンイベントを超えた「共感・信頼の形成」を達成し、デサントというブランドの“本物感”を国内外に印象づけました。

ファンミーティング型PRイベントは、「ファンとの共体験=企業メッセージの伝達装置」として機能します。

顧客を“参加者”ではなく“共創者”として迎えることで、愛着とブランド価値を同時に高められます。

PRイベントについてよくある質問

Q1. 「イベント」と「PRイベント」は何が違うのですか?

一般的なイベントは集客や体験提供を目的にしますが、PRイベントはメディアや生活者にニュースとして伝えることを主目的としています。

「楽しい体験」ではなく「話題になる体験」を設計する点が大きな違いです。

そのため、発表内容・演出・取材導線などを広報目線で設計する必要があります。

Q2. PRイベントでは“どこまで演出していい”のでしょうか?

演出は重要ですが、「話題性」と「信頼性」のバランスが大切です。

派手さだけを狙うと「広告っぽい」と受け取られ、報道につながりにくくなります。

一方で、ブランドの世界観を丁寧に伝える演出は、印象に残るイベントとして評価されます。

演出の方向性は「メディアが取り上げたくなる理由」を基準に決めましょう。

Q3. メディアを呼ぶにはどうすればいいですか?

基本はニュースバリューの設計と取材しやすさの2軸です。

- 発表内容に「初」「限定」「社会的意義」などの要素を持たせる

- 招待状やプレスリリースを早めに送る

- 撮影ポイントやコメント機会を明確にしておく

- 記者対応を想定したスケジュール設計

これらのポイントをおさえ、メディアに「行きたい」と思ってもらう情報整理が成功の鍵です。

Q4. PRイベントの成果はどうやって測定すればよいですか?

代表的な指標は以下の通りです。

- 掲載・放送件数、露出量

- SNSでの言及数・UGC

- サイト流入や検索ボリュームの変化

- アンケートによるブランド理解度

イベント後に「認知」→「興味」→「行動」という変化を定量・定性で確認すると、次回施策に活かしやすくなります。

Q5. PRイベントの内容をどこまでSNSで公開していいですか?

報道発表と同時にSNSで拡散するケースが増えていますが、情報公開のタイミングには注意が必要です。

取材メディアがいる場合は、報道解禁を設定してから投稿するのが一般的です。

自社公式アカウントでは、当日の雰囲気や裏側を中心に発信し、ニュース要素は報道後に発信するのが安全です。

Q6. オンライン配信に向いているPRイベントと、向かないものはありますか?

オンライン配信に向いているのは、発表・対談・パネルディスカッションなど「話すコンテンツ中心」の形式です。

逆に、体験型・展示型・感情を動かす演出重視のイベントは、リアル開催の方が効果的です。

ハイブリッド化を検討する場合は、「オンラインで伝わる部分」と「現場でしか感じられない部分」を切り分けるのがコツです。

Q7. 広報初心者がPRイベントを企画する際の最初の一歩は?

まずは、「何を誰にどう伝えたいのか」を整理することから始めましょう。

そのうえで、イベント形式・メディア戦略・配信方法などを設計していきます。

記事内で紹介している「企画の流れ」を参考にしながら、スモールスタートでも構いません。

最初から完璧を目指すより、「伝わる体験」を設計する意識が大切です。

まとめ:PRイベントの本質と未来

PRイベントは単なる「情報発信の場」ではなく、ブランドが“何者であるか”を体験として表現し、社会や消費者と深くつながるための戦略的手段です。

実際の場を通じて五感に訴える体験を提供し、共感や信頼を築くことは、デジタル広告やプレスリリースでは得られない効果を生み出します。

さらに、コロナ禍を経てオンライン・ハイブリッド形式が一般化した今、配信クオリティやユーザー体験の設計も成功の重要なファクターとなっています。

リアルイベントの魅力と、デジタルの拡張性を組み合わせることで、より深いエンゲージメントと広範なリーチが実現可能です。

GMOグローバルスタジオでは、最先端の撮影・配信設備と、豊富なイベント運営ノウハウを活かし、貴社のPR活動を総合的にサポートします。

環境配慮、配信品質、安全性のすべてを備えた「次世代のPRイベント」を実現するパートナーとして、ぜひ一度ご相談ください。